文/林文澤營養師授權、醫健新聞網整理

副食品的開始,是寶寶邁向自主進食的第一步,也是爸媽陪伴他探索世界的美好時刻。每一口小心餵食、每一次溫柔等待,都是在告訴寶寶:「吃飯是一件溫暖、安全、值得期待的事。」,副食品中有各式各樣的食材,該怎麼吃,才能避開過敏源?辛苦準備的副食品,寶寶卻對它沒有愛,面對寶寶人生的另一階段,透過今天文章一一解答。

蛋類可以幾歲吃?越晚吃越容易過敏!

許多爸媽擔心蛋是過敏原而延後嘗試,根據近年的研究,越早、適當時機引入蛋,反而有助降低過敏風險。從寶寶4個月大起即可先從少量蛋黃開始試吃(蛋黃為較低過敏風險部位),觀察無異狀後再逐步引入蛋白。

研究顯示,越晚接觸雞蛋,反而會提升過敏風險:

7個月才吃蛋,過敏風險增加1.3倍

10個月才吃,增加1.6倍

12個月後才吃,過敏風險更高達3.4倍

哪些食材不適合寶寶吃?

在副食品的選擇上,並非所有天然食物都適合寶寶稚嫩的腸胃與吞嚥能力。以下是1歲前應避免的類型:

- 高纖粗硬食材:如竹筍、牛蒡、空心菜梗,纖維粗、難吞嚥

- 高鹽高油食物:如醃漬品(酸菜、榨菜)、勾芡湯汁、油炸物

- 高硬度蛋白類:如花枝、魷魚等海鮮,咀嚼不易

- 刺激性調味品:如辣椒、胡椒、蒜、薑、芥末等,皆太刺激

- 現榨果汁、菜汁:糖分高、營養密度低,容易影響正餐攝取

這些食物即使對大人來說很常見,但對腎臟功能尚未成熟、口腔控制尚未穩定的寶寶來說,都會造成潛在的消化負擔或誤食風險。

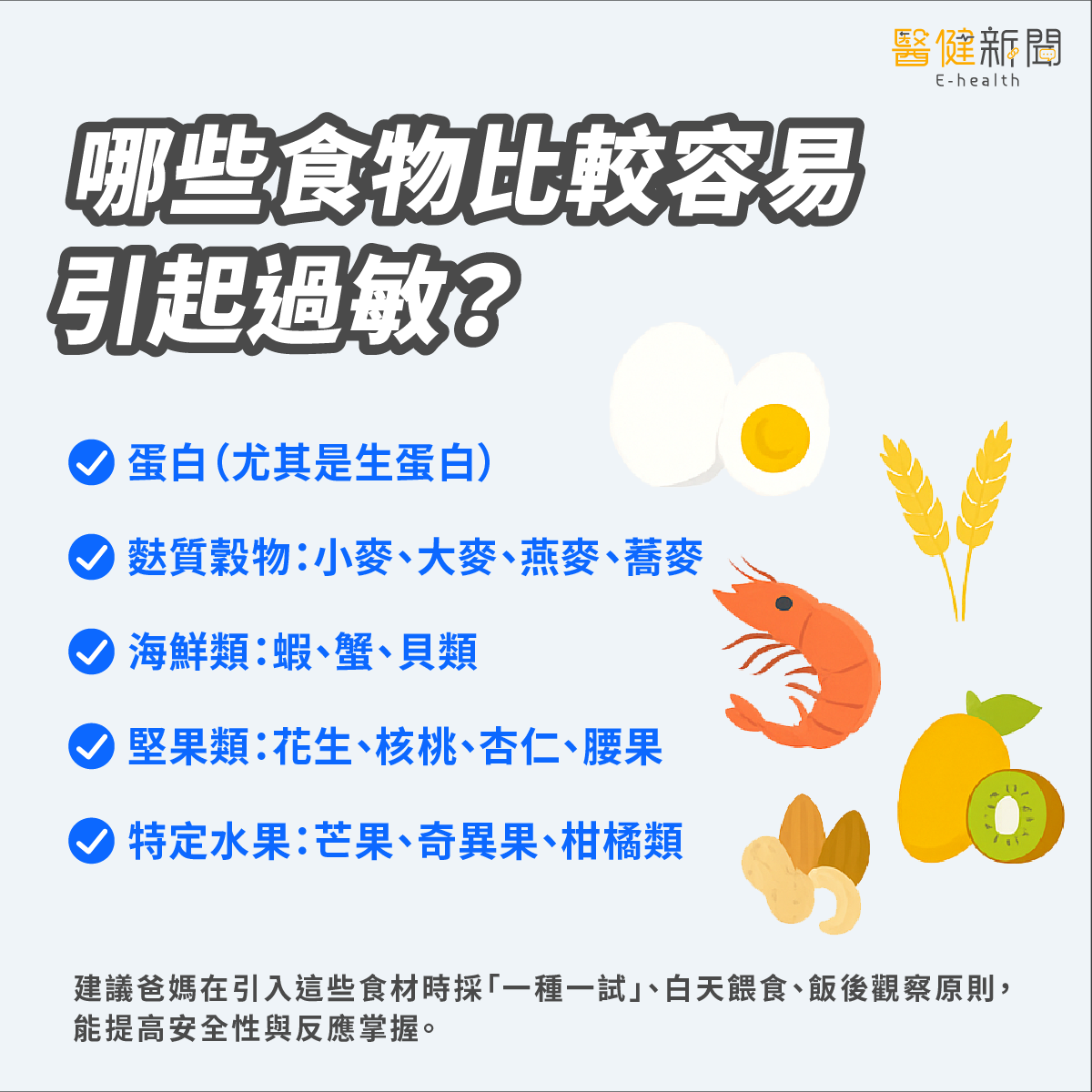

哪些食物比較容易引起過敏?該不該避免?

高蛋白與高敏感原食材是常見的過敏誘因,例如:

- 蛋白(尤其是生蛋白)

- 麩質穀物:小麥、大麥、燕麥、蕎麥

- 海鮮類:蝦、蟹、貝類

- 堅果類:花生、核桃、杏仁、腰果

- 特定水果:芒果、奇異果、柑橘類

如果寶寶對某種食物產生過敏反應,常見表現包括:嘔吐、腹瀉、紅疹、搔癢、口腔腫脹或皮膚紅腫等。建議爸媽在引入這些食材時採「一種一試」、白天餵食、飯後觀察原則,能提高安全性與反應掌握。

寶寶不愛吃副食品怎麼辦?可以怎麼增加分量與種類?

副食品是學習過程,不是「吃越多越厲害」。根據研究,寶寶平均需要8~10次以上接觸,才會真正接受一種新食物。因此,如果寶寶第一次吃南瓜泥皺眉、吐出,不代表他真的不喜歡,請爸媽不要太快放棄。

等寶寶慢慢適應後,可以開始:

- 增加每次餵食量

- 延長餵食時間至一天兩次

- 循序嘗試不同類別的食物,如從蔬菜泥進展到肉泥、根莖類、全穀等

每新增一種新食物建議維持至少3~5天單獨觀察期,這樣才能在過敏或不耐發生時,清楚知道是哪個食材造成。避免一天內嘗試多樣食物,反而讓追蹤困難。

Q:大人吃的外食可以給寶寶吃嗎?

A:不建議。大人的外食普遍油、鹽、糖含量過高,且常見加工食品、調味料、油炸調理方式,都不適合腸胃尚未成熟的寶寶。即使只是喝幾口湯、吃幾口飯,也可能攝取過多的鈉、油脂或隱藏糖分。

副食品階段的寶寶,仍需以「無調味、天然、單純」為原則進行飲食設計,幫助建立健康味覺與飲食習慣。

Q:副食品吃完便便變稀正常嗎?

A:寶寶剛開始吃副食品後,腸胃需要時間適應固體食物的質地與成分,因此便便出現些微變化是正常的。常見的變化有:

- 便便變軟、有蔬菜渣、顏色轉為咖啡或綠色

- 一天排便次數變多(2~3次以上)

但如果寶寶便便呈現水狀、酸臭明顯,或伴隨腹痛、嘔吐、皮疹,可能代表食物種類過多、份量太快增加,建議暫停進展、回到單一食物、從1小匙開始重新建立耐受。

寶寶第一次吃飯,是「愛」的延伸

不要因為寶寶吐出來、不張口或皺眉頭就懷疑自己做錯什麼。這是一段彼此磨合、共同學習的旅程。只要秉持著「慢慢來、尊重寶寶的節奏」,你會發現他在不知不覺中,已經能熟練地用湯匙吃下一整碗蔬菜粥了。