文/蔡壁如授權、醫健新聞網整理

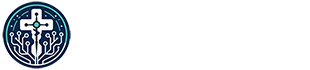

台灣邁入超高齡社會,健康議題再被重視,根據衛福部統計,台灣失智人口超過35萬,預計到2041年將超過47萬人,此外,根據國際失智症協會估計,全球有超過5,500萬名失智者,到2050年預計將成長至1.52億人,換言之,每三秒就有一人罹患失智症,蔡壁如表示,失智是不可逆的,對於失智症者應提早發現,提早介入幫忙,以適應其生活。

「對於失智症就是預防重於治療。」蔡壁如提及,近期醫學雖有治療失智症的藥物上市,但並非每位失智者都能負擔得起,民眾對於失智症的認識,應理解其本質為大腦功能受損的漸進式退化所導致,而非正常老化,因此若家中有失智症者,應積極就醫並早期介入治療,以延緩病程。

蔡壁如認為,在照護失智症者,應理解患者的行為改變源於腦部病變,因此應透過耐心陪伴、建立規律生活、善用政府長照資源與支持系統,以降低照顧壓力,並協助失智症患者維持生活品質。同時,平日應注重預防,透過良好生活習慣,降低罹患風險。

失智症不可逆!早期診斷、治療是關鍵

失智症是一種疾病症候群,與正常老化不同,它會損害大腦功能,影響記憶、思考、語言、判斷等多方面認知功能,蔡壁如解釋,失智症屬於慢性、無法逆轉的退化性疾病,病程可能長達數年甚至十幾年,影響患者的日常生活,除了記憶力衰退,也會出現個性改變、情緒不穩、判斷力變差、空間感困難、語言能力受損等症狀。

「目前尚無可治癒失智症的藥物,但透過早期診斷和早期治療,可延緩病情惡化。」蔡壁如提醒,若出現記憶力減退、個性或行為改變等疑似失智前兆,應儘速就醫,透過專業醫師即早診斷,把握黃金治療時機。

建立正確的照護觀念 以「陪伴」建立真實連結

失智症的行為改變是大腦功能失調所造成,因此照護者應以理解和耐心取代責罵,其中更應以「陪伴」為核心,讓雙方建立真實的連結,蔡壁如舉例,像協助患者維持規律的生活習慣,安排適合的日常活動,在協助他們能力範圍內處理生活事務時,多給予支持與鼓勵。

蔡壁如進一步說明,如今也有台灣失智症協會等民間團體,能提供專業諮詢與資訊,協助家屬認識疾病、學習照顧技巧,並提供支持,「照顧失智症患者是長期抗戰」,應鼓勵家庭成員共同分擔,並尋求專業支援,避免單一照顧者壓力過大。

預防勝於治療!從日常生活開始做起

預防失智症應從日常生活著手,採取「多動腦」、「多運動」、「吃的好」、「睡的飽」、「活的好」、「護頭部」六大原則。

1.「多動腦」:培養學習新知、閱讀、玩益智遊戲的習慣,維持好奇心,保持大腦活躍。

2.「多運動」:每週至少規律運動3次,每次30分鐘以上,如走路、騎自行車、游泳、跳舞、瑜珈等有氧運動,有助於維持認知功能,降低失智風險。

3.「吃的好」:飲食均衡,多吃深綠色蔬菜、莓果、堅果、全穀類、魚類,並使用橄欖油。避免攝取過多飽和脂肪,少吃紅肉,避免加工奶油、炸物,並減少精緻糖的攝取。維持健康的身體質量指數(BMI),避免中年肥胖或老年過瘦。

4.「睡的飽」:睡眠不足與失智風險有關,應維持足夠且品質良好的睡眠。

5.「活的好」:保持終身學習、參與社交活動,有助於大腦健康,降低罹患失智症的風險。積極參與社交活動,有助於降低孤單感與失智風險。良好的情緒管控,預防及控制憂鬱症,若心情低落應尋求專業協助。

6.「護頭部」:騎自行車,應戴安全帽,避免頭部受傷。

蔡壁如表示,目前失智症無法完全治癒,但阿茲海默症新藥若能在疾病早期介入治療,效果最為顯著,能延緩病程惡化,幫助患者維持更長時間的認知功能與生活自理能力,因此,提早發現與及早篩檢格外重要。