文/蔡壁如授權、醫健新聞網整理

文/蔡壁如授權、醫健新聞網整理

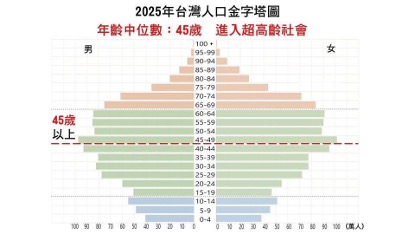

聯合國在1990年設立是每年的10月1日為「國際高齡日」,呼籲全球關注人口老化議題,並重視老年人在社會中的貢獻、權利與福祉,根據統計,未來20年,台灣人口結構將從金字塔型轉為「倒金字塔型」。2034年後,50歲以上的人口將超過半數,蔡壁如認為,面對超高齡化的社會來臨,「在地養老」並結合政府得長照資源,共學、共創、共好、共食的客製化的照顧服務模式是重要的解方。

台灣未來20年 人口結構將面臨重大轉變

「人口懸崖」出自美國財經學家哈瑞.丹特(Harry S.Dent,Jr):社會高齡化與少子化同時加劇出現的現象。他指出;人口波動所帶來的經濟高潮總在46年後。台灣的嬰兒潮在1951 ~ 1971年間,46年後,即在2018年正式進入高齡社會。

國發會在2024年11月發佈的人口學,台灣只花7年即進入高齡化,意即2025年就進入超高齡化20%;國發會預測在2035年高齡化比例達27.7%,由此數字推算,到了2070年高齡化比例46.54%,換言之,台灣人口結構將從金字塔型轉為「倒金字塔型」。

高齡化社會來臨 高齡發展依舊停留「刻板印象」

在人類歷史上,從未有過這麼多長壽的人口。生理年齡只是一個數字,不代表不能再學習新事物,不再對生命懷有熱情;長壽時代生命的含金量,不該再有「老」這件事,不需要被生理年齡堵住生命的光環,不能用年齡劃定是否為「老人」。

但現今整個社會系統,依然對於高齡者設有「刻板印象」,包括自我認知、社會價值、政策法規、產業發展,卻還停留在80年代的舊框架,限制高齡發展的生機。舉例來說,還設定65歲為退休的年齡?退休人士就該在家帶孫子?或只能遊山玩水?

「國際高齡日」的省思 蔡壁如:如何降低老年人的孤獨感

「國際高齡日」我們需要思考高齡化帶來的社會議題,面對人口懸崖來得又快又急的自然現象下,然而,富國談成長,窮國談分配,民主國家談「公平正義、社福改革、政府效能」等,台灣近年政治的紛紛擾擾,對於人口懸崖,應該要討論甚麼呢?還是甚麼都不談呢?

近年出現一個名詞「壯世代」,「壯世代,撞時代」,「對!我不是老人,而是壯世代!」此時此刻,要思考如何肯定老年人對社會發展的貢獻。同時,關注老年人面對的特殊需求,例如:在健康、照護和社會支持服務方面。強調透過健康促進、預防疾病等方式,讓老年人能夠活得更健康、更有尊嚴。

在政策行動,要鼓勵老年人透過規律運動,延緩衰老,增強體質。同時,思考提升老年人的活動能力與自信心,保持身心健康,減少老年人的孤獨感,提升心理健康。社會要營造支持性的環境對老年人維持活動水平和獨立性至關重要。

高齡化、少子化嚴峻考驗 「一起好好慢老」需產、官結合

高齡化社會,加上少子化的問題嚴峻,不能單靠政府的資源,如果能夠跨領域各種資源整合,銀髮醫療照護政策的精神;變老是一件幸福的事—延長健康,亞健康長者的健康時間,縮短失能的時間,以及安寧臨終照護。

「要活就要動,多動腦,多動身體,健康的時間就會維持得更長久。」對於身體健康的長者,長照政策是活耀老化,延長健康的時間。持續增加符合銀髮族需求的活動空間,提供娛樂,社交,運動等多功能的服務。

以社區概念為核心,空間社區化的「在地養老」符合現在的概念。讓銀髮族的照護功能回歸社區。將眼光放遠來看,從在地,社區出發,結合政府的長照政策,提供共學、共創、共好、共食的客製化的照顧服務模式。很可能是未來超高齡化人口問題的重要解方。